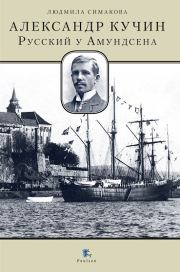

Людмила Анатольевна Симакова - Александр Кучин. Русский у Амундсена

| Название: | Александр Кучин. Русский у Амундсена |

Автор: | Людмила Анатольевна Симакова | |

Жанр: | Путешествия и география, Биографии и Мемуары, Документальная литература | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Издательство «Паулсен» | |

Год издания: | 2015 | |

ISBN: | 978-5-98797-100-0 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Александр Кучин. Русский у Амундсена"

Александр Степанович Кучин – полярный исследователь, гидрограф, капитан, единственный русский, включённый в экспедицию Р. Амундсена на Южный полюс по рекомендации Ф. Нансена. Он погиб в экспедиции В. Русанова в возрасте 25 лет. Молодой капитан русановского «Геркулеса», Кучин владел норвежским языком, составил русско-норвежский словарь морских терминов, вёл дневниковые записи. До настоящего времени не существовало ни одной монографии, рассказывающей о жизни этого замечательного человека, безусловно достойного памяти и уважения потомков.

Автор книги, сотрудник Архангельского краеведческого музея Людмила Анатольевна Симакова, многие годы занимающаяся исследованием жизни Александра Кучина, собрала интересные материалы о нём, а также обнаружила ранее неизвестные архивные документы.

Написанная ею книга дополнена редкими фотографиями и дневником А. Кучина, а также снабжена послесловием профессора П. Боярского.

К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: морские путешествия,выдающиеся личности,полярные экспедиции,первооткрыватели,экспедиции,биографии путешественников

Читаем онлайн "Александр Кучин. Русский у Амундсена" (ознакомительный отрывок). [Страница - 4]

Такая жизнь угнетала Фёклу Андреевну, происходившую из обеспеченной семьи. Хоть хозяйство было и невелико – корова и несколько овец, но был земельный надел и сенокосный участок. Работы много: землю вспахать, зерно посадить, сжать, высушить, обмолотить, сено скосить, высушить, сметать в стог. В других семьях на летние работы выходило до десятка человек: снохи, незамужние дочери, подросшие внуки под предводительством «большухи» – старшей женщины в семье. У Кучиных Фёкла Андреевна работала в поле одна. Вероятно, именно в эти годы она подорвала здоровье, стала болезненной и нервозной.

Ещё одна забота тяготила Фёклу Андреевну. Не было средств нанять няньку. Сашу приходилось оставлять дома одного. В таких случаях в деревнях ребёнка привязывали к ножке стола, чтобы далеко не уполз, ставили миску с едой и закрывали дверь – «Мать Богородица с детишками во́дица». Женщина властная, во всем любящая порядок, на семейном корабле капитаном была, несомненно, Фёкла Андреевна.

Первые Сашины впечатления – маленький дом на высоком угоре, тропинка, сбегающая к быстрой речке, запах смолистых стружек строящегося дома, то ласковая, то раздражённая мать, редкие встречи с отцом, походы с ним в церковь, горячие шаньги в семье псаломщика, куда заходили после службы. Когда родились сестрички, первой нянькой и другом для них стал Саша.

![Книгаго, чтение книги «Александр Кучин. Русский у Амундсена» [Картинка № 2] Книгаго: Александр Кучин. Русский у Амундсена. Иллюстрация № 2](/icl/i/43/383243/i_002.jpg) Село Кушерека. Фото нач. XX в. (Из фондов АКМ)

Село Кушерека. Фото нач. XX в. (Из фондов АКМ)

![Книгаго, чтение книги «Александр Кучин. Русский у Амундсена» [Картинка № 3] Книгаго: Александр Кучин. Русский у Амундсена. Иллюстрация № 3](/icl/i/43/383243/i_003.jpg) Метрическая книга с записью о рождении А. Кучина (Из фонда ГААО)

Метрическая книга с записью о рождении А. Кучина (Из фонда ГААО)

![Книгаго, чтение книги «Александр Кучин. Русский у Амундсена» [Картинка № 4] Книгаго: Александр Кучин. Русский у Амундсена. Иллюстрация № 4](/icl/i/43/383243/i_004.jpg) Город Онега. Фото нач. XX в. (Из фондов АКМ)

Город Онега. Фото нач. XX в. (Из фондов АКМ)

![Книгаго, чтение книги «Александр Кучин. Русский у Амундсена» [Картинка № 5] Книгаго: Александр Кучин. Русский у Амундсена. Иллюстрация № 5](/icl/i/43/383243/i_005.jpg) Похвальный лист Онежского городского трёхклассного училища А. Кучину. 1901 г. (Из фондов АКМ)

Похвальный лист Онежского городского трёхклассного училища А. Кучину. 1901 г. (Из фондов АКМ)

Ему ещё не было семи лет, когда он пошёл в школу. В селе была приходская школа Министерства народного просвещения. В соответствии с Положением о народных училищах 1864 года в таких школах обучали Закону Божию (краткий катехизис и священная история, чтение по книгам гражданской и церковной печати), письму, первым четырём действиям арифметики.[10] Учились вместе – мальчики и девочки.

В Кушереке ежегодно рождалось 50–60 младенцев (Саша Кучин как младенец мужского пола записан под № 20 в метрической книге). В школе же училось около 40 детей 7–11 лет. Далеко не все получали даже начальное образование. Мальчики-зуйки, начавшие ходить на промысел в 9–10 лет, в школу не возвращались. Они и их родители считали, что умения сделать подпись, складывать и вычитать вполне достаточно для жизни промысловика.[11]

Семья Степана Кучина и здесь отличилась. По уже упоминавшейся переписи 1897 года грамотными были все кроме малолетних Фроси и Ани. Переписчиком в волости был сам Степан Григорьевич как человек грамотный, пользовавшийся уважением и доверием.

Саша рос смышлёным мальчиком. Односельчане говорили о его раннем развитии, любознательности, остроумии, но кушерецкие бабушки шептали: «Не жилец он на этом свете». После окончания начальной школы Саша отправился учиться в Онегу.

Онега того времени – уездный город с 2,8 тыс. жителей (всего лишь в 2 раза больше, чем в Кушереке), вытянувшийся вдоль реки Онеги. Как в деревне, здесь по утрам гонят стадо на выпас, поют петухи. Рядом с домами огороды с луком и картошкой. Но это уже город с регулярной планировкой, в соответствии с Генеральным планом застройки, утверждённым Екатериной II в 1874 году. Параллельно реке – проспекты Соборный, Средний, Загородный, поперек – улицы. Екатерина II не только дала статус города Усть-Янскому селению, но и придумала название «Онег», пожертвовала 8000 рублей на строительство каменного Троицкого собора, учредила таможню.

Таможня, как и лоцманская служба, здесь --">Книги схожие с «Александр Кучин. Русский у Амундсена» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Юрий Константинович Бурлаков, Петр В Боярский - Первый живописец Арктики. Александр Алексеевич Борисов Жанр: Путешествия и география Год издания: 2017 Серия: Библиотека полярных исследований |

|

| Альфред Лансинг - Лидерство во льдах. Антарктическая одиссея Шеклтона Жанр: Морские приключения Год издания: 2014 |

|

| Н Старжинский - Хозяин тайги Жанр: Шпионский детектив Год издания: 1963 |