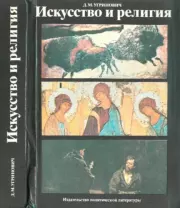

Дмитрий Модестович Угринович - Искусство и религия (Теоретический очерк)

| Название: | Искусство и религия (Теоретический очерк) |

Автор: | Дмитрий Модестович Угринович | |

Жанр: | Религиоведение, Искусствоведение | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | 1982 | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Искусство и религия (Теоретический очерк)"

Угринович Д. М. У27 Искусство и религия: (Теорет. очерк). - М.: Политиздат, 1982. - 288 с, ил.

В книге рассматриваются узловые теоретические проблемы соотношения искусства, религии и атеизма. Автор, доктор философских наук, показывает социальные истоки искусства и религии, исследует их взаимодействие в первобытном обществе, анализирует сущность культового искусства, рассматривает атеистические и антиклерикальные тенденции в истории искусства.

Книга рассчитана на широкие круги пропагандистов, преподавателей и студентов вузов, на всех, кто интересуется историей искусства, религии и атеизма.

Читаем онлайн "Искусство и религия (Теоретический очерк)". [Страница - 5]

[1 Выготский Л. С. Психология искусства. М., 1968, с. 270.]

Религиозные переживания, испытываемые верующим в процессе богослужения или индивидуальной молитвы, по своему психологическому содержанию и динамике весьма сходны с эстетическим катарсисом. Богослужение или молитва, рассматриваемые с точки зрения их психологических функций, представляют собой особые способы и средства снять отрицательные переживания, накопившиеся у людей. Верующие обращаются с молитвой к богу в надежде, что он избавит их от страданий, неприятностей, болезней, удовлетворит их мольбы и желания. И так как они верят в реальность бога и его всемогущество, то молитва часто приносит им психологическое облегчение и утешение. Отрицательные переживания у них вытесняются положительными. Неправильно было бы отрицать или недооценивать психотерапевтическое значение молитвы и богослужения. Не следует только забывать, что психологическое „утешение", которое дает религия, по сути своей является самообманом. Оно носит иллюзорный, мнимый характер, так как зиждется на ложных предпосылках. Поэтому такое „утешение" объективно наносит вред развитию человеческой личности. Вместо того чтобы направлять энергию и волю человека на решение реальных проблем, оно уводит его от действительности в мир иллюзий, в мир вымыслов и тем самым препятствует развитию его социальной активности.

Книги схожие с «Искусство и религия (Теоретический очерк)» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Энн Росс - Кельты-язычники. Быт, религия, культура Жанр: История: прочее Год издания: 2005 |

|

| Рахамим Эмануилов, Андрей Яшлавский - Террор во имя веры: религия и политическое насилие Жанр: История: прочее Год издания: 2011 |

|

| Аркадий Лазаревич Гуртовцев (homosapiens) - Зачем государству религия? Жанр: Религиоведение Год издания: 2013 |