Сергей Сергеевич Аверинцев - Беседы о культуре

| Название: | Беседы о культуре |

Автор: | Сергей Сергеевич Аверинцев | |

Жанр: | Культурология и этнография | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Правда | |

Год издания: | 1988 | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Беседы о культуре"

Из чего получилась эта книжка? Из ряда попыток объясниться напрямую и без околичностей.

Читатель уловит в ней некое повторяющееся движение: неисправимо кабинетный человек с внутренним усилием отрывает взгляд от книги, чтобы посмотреть прямо в глаза своему современнику и постараться найти самые простые ответы на самые простые вопросы.

Читаем онлайн "Беседы о культуре". [Страница - 4]

1981 г.

ФИЛОЛОГИЯ: НАУКА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

— Сергей Сергеевич! В статье «Филология» вы писали: «Одна из главных задач человека — понять другого человека, не превращая его ни в поддающуюся «исчислению» вещь, ни в отражение собственных эмоций. Эта задача стоит перед каждым отдельным человеком, но также перед каждой эпохой, перед всем человечеством. Филология есть служ ба понимания и помогает выполнению этой задачи». Но при таком понимании задач науки образ ученого перерастает привычные «профессиональные рамки». Поэтому давайте поговорим не о том, каким должен быть филолог, а о том, каков он есть: что входит в его профессиональную жизнь и как его профессиональная жизнь пересекается с жизнью биографической... Как, когда определился ваш интерес? Кто повлиял на его становление?— Тут надо сказать о двух вещах, о двух причинах: одна относится к семейным переживаниям, другая — совсем наоборот.

Во-первых, мой покойный отец, биолог Сергей Васильевич Аверинцев, кончил в свое время классическую гимназию, глубоко чувствовал музыку латинского стиха и читал мне Горация в подлиннике, когда я был мальчишкой лет двенадцати. Я не понимал ни слова, но радовался очень. Эта радость была мне подарена по-домашнему, как делают подарки детям в семье. Отец родился еще в 1875 году — ну, в один год с Рильке, с Альбертом Швейцером, на пять лет раньше Блока, так что по годам я мог бы быть его внуком, но вот я его сын; это совсем другое дело, совсем иная близость, совсем иной тембр отношений. Отец — никогда не старик, как дедушка. Отец — это отец. Я думаю, что детское общение с отцом как-то сразу привило мне не совсем обычное отношение к историческому времени. Прошлое столетие было не отрезанным ломтем,— «это было давно и неправда», как говорили в мое время школьники,— а порой папиной молодости. Старая Россия, Россия XIX века, воспринималась как отцовский мир, то есть «отечество» в этимологическом значе нии слова. Вы понимаете, когда мой отец родился, Тютчев всего два года как умер, а Достоевский и Тургенев были еще живы. (Даже мама, которая, конечно, много моложе, видела в детстве Льва Толстого, когда тот навещал больницу в Троицком.) Вспоминаются всякие мелочи: например, идем мы с папой по улице, и он говорит: «Когда меня привезли в Москву, в этом доме была редакция Каткова»... Так что мир русских журналов и русской литературы столетней давности (столетней от сегодняшнего дня, не от времени моего детства!) оказывался вовсе не так уж далек.

Отцовское — это на всю жизнь норма, изначально данный образ «правильности»: что-то строгое, с чем приходится считаться, и одновременно домашнее, «свое», опора и защита. Сыновним отношением к отцовскому (так же как и к прошлому), учил нас Пушкин, обеспечено «самостоянье человека».

Латынь, которую мой отец скандировал, античная дорическая архитектура юга Италии, о которой он рассказывал по личным впечатлениям (он в молодости работал на биологической станции возле Неаполя; побывав совсем недавно в Италии, я поинтересовался, действует ли теперь эта станция; оказалось — действует), это тоже было отцовское, отеческое. На всю жизнь.

Есть предметы очень реальные, но чисто «атмосферические», говорить о них нелегко. Не такие уж мы все послушные сыновья и дочери, но я думаю, что послушнее всего выполняется невысказанная родительская воля: когда нужно сделать за отца или мать нечто, в чем им отказала жизнь или они сами себе почему-то с болью в сердце отказали,— осуществить неосуществленную возможность их душ. («Так сонм отшедших, сонм бесплотный В тебе и мыслит и поет»,— сказано у Вячеслава Иванова, чересчур красиво, может быть, но очень --">Книги схожие с «Беседы о культуре» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Андрей Юрьевич Степанов, Коллектив авторов -- Филология, Светлана Юрьевна Артёмова - Другой в литературе и культуре. Том I Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2019 Серия: Научная библиотека |

|

| Наталья Сергеевна Константинова - Страна карнавала: Несколько эссе о бразильской культуре Жанр: Путешествия и география Год издания: 2003 |

|

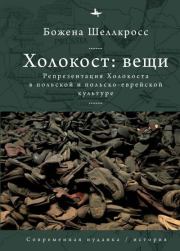

| Божена Шеллкросс - Холокост: вещи. Репрезентация Холокоста в польской и польско-еврейской культуре Жанр: История: прочее Год издания: 2022 Серия: «Современная иудаика» = «Contemporary Jewish Studies» |