Сергей Сергеевич Хоружий - Богословие - Исихазм - Антропология

| Название: | Богословие - Исихазм - Антропология |

Автор: | Сергей Сергеевич Хоружий | |

Жанр: | Культурология и этнография | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | - | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Богословие - Исихазм - Антропология "

Доклад на Научно-методологическом семинаре Богословского факультета Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета

Источник: Библиотека "Института Сенергийной Антрополгии" (http://synergia-isa.ru/?page_id=4301#H)

Читаем онлайн "Богословие - Исихазм - Антропология ". [Страница - 2]

- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (11) »

В этом небольшом докладе я бы хотел показать, что данное понимание и сегодня может быть весьма актуальным. Пытаясь увидеть, каковы должны быть задачи, строение, статус православного богословия в нашей сегодняшней духовной и научной ситуации, мы можем исходить из этого аскетического понимания богословия, опираться на него и обнаруживать в нем возможности плодотворного современного развития. Попытаемся очень кратко наметить вехи, которые помогают ввести это понимание в современный контекст. Начнем с некоторого уточнения. Конечно же, православное богословие своей основой имеет Священное Писание и Предание. Оно строится как дискурс, сохраняющий прямейшую связь с патристикой, усваивающий принципы и установки патристики. Но аскетическое понимание богословия вполне согласуется с необходимой патристической укорененностью. Исихастская практика направляется к обожению. И хотя полнота обожения принадлежит уже эсхатологическому и мета-антропологическому горизонту, но опыт высших ступеней исихастского подвига несет в себе уже явственные подступы и зачатки той трансформации человеческого существа, которая соответствует обожению. Обожение же есть не что иное как некий особый пункт, топос, в котором сходятся и соединяются сферы подвига и святоотеческого учения, аскетики и патристики. И это еще далеко не единственный пункт, в котором эти две сферы обнаруживают тесную между собою связь и гармоническую соподчиненность. Как правило, православные Отцы Церкви, от святого Василия Великого до Максима Исповедника и Паламы, были искушены в аскетике. Они твердо признавали личный молитвенный и аскетический опыт необходимой предпосылкой и глубинной питающей основою богословствования.

С другой стороны, и исихастская практика в период зрелого византийского исихазма далеко уже не была чистой религиозной эмпирикой, на которую она могла походить в начальную свою эпоху, в пору отцов-пустынников и «Апофтегм». В период зрелого византийского исихазма аскетика становится не чуждой рефлексии и даже аналитического разума. Как я подробно показывал, исихазм создает цельный свод своих правил или же органон, в классическом аристотелевском смысле этого понятия, который включает собственную методологию и герменевтику, собственный аппарат организации и проверки аскетического опыта. Исихастская критериология – это обширный комплекс разнообразных процедур, которые критически поверяют подлинность всех опытных феноменов, возникающих в ходе исихастской практики. Определенная часть этих процедур проводит проверку опыта, выходя за пределы самой сферы практики и рассматривая опыт в перспективе Писания и Предания. Таким образом, в данном пункте также возникает связь и согласование аскетики и Предания. Об этих связях можно рассказать еще очень много, это богатая тема. В качестве небольшой детали напомню, что в самый ранний период установлению прямой связи двух сфер содействовал такой персональный момент или человеческий фактор, как говорят сегодня: диакон Евагрий Понтийский был учеником

--">- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (11) »

Книги схожие с «Богословие - Исихазм - Антропология » по жанру, серии, автору или названию:

|

| Сергей Сергеевич Хоружий - «Духовная практика» и «отверазние чувств» как феномены энергийной антропологии. Компаративный анализ |

|

| Леонид Васильевич Беловинский - Энциклопедический словарь истории советской повседневной жизни Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2015 |

|

| Михаил Наумович Эпштейн - Ирония идеала. Парадоксы русской литературы Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2015 |

|

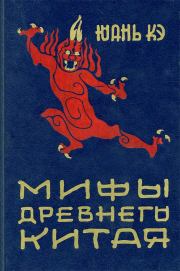

| Юань Кэ - Мифы древнего Китая Жанр: Древневосточная литература Год издания: 1965 |