Сергей Сергеевич Аверинцев - На перекрёстке литературных традиций

| Название: | На перекрёстке литературных традиций |

Автор: | Сергей Сергеевич Аверинцев | |

Жанр: | Культурология и этнография | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | - | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "На перекрёстке литературных традиций"

(Византийская литература: истоки и творческие принципы)

С. С. Аверинцев. Религия и литература. Ann Arbor: Эрмитаж, 1981.

Читаем онлайн "На перекрёстке литературных традиций". [Страница - 18]

«И се, прибежал отрок из числа слуг Пентефриевых, и говорит он: „Се, Иосиф у врат двора нашего!" И побежала Асенеф от лица отца своего и матери своей, и взошла на башню, и вступила в горницу свою, и стала у окна великого, что обращено было на восток, дабы увидеть ей того, кто вступал в дом отца ее. И вышел во сретение Иосифу Пентефрий и жена его, и вся родня его. И отверзлись врата двора, что обращены были на восток, и въехал Иосиф, восседая во второй колеснице Фараоновой. И были запряжены в нее четыре коня, белых, как снег, с уздечками златыми; и вся колесница изготовлена была из злата. И был Иосиф облачен в хитон белизны отменной, и поверх него в порфиру из льна златотканого, и венец златой был на голове его, и кругом вдоль венца шли двенадцать каменьев драгоценных, и поверх каменьев расходились двенадцать лучей златых, и скипетр царственный был в правой руке его. И держал он ветвь оливы, и было на ней множество плодов. И вступил Иосиф во двор, и затворились ворота; и сколько ни было чужих мужей и жен, все они остались вне, ибо привратники заперли двери. И приступил Пентефрий, и жена его, и вся родня его, кроме дочери их Асенеф; и поверглись они пред Иосифом на лица свои наземь. И сошел Иосиф с колесницы своей, и приветствовал их десницей своей».

Согласимся, что эта картинка, предвосхищающая, если угодно, церемониальный быт византийского двора и византийского клира, парадна почти до испуга, почти до бесчеловечности; но не забудем при этом, что ее парадность в контексте художественного целого призвана подготавливать и оттенять момент совсем иного, человечного испуга — когда перед читателем открывается беззащитная и уязвленная нагота самой души. (Вот мы и отметили, кстати, что в столь контрастирующих между собой сценах въезда Иосифа и покаяния Асенеф есть нечто общее: обе они по-своему вызывают то, что мы назвали испугом — шоковое воздействие, призванное не без грубости буравить подспудные глубины души читателя, высвобождая «источник слез»[34].) Припомним также, что парадность эта соотносима не только с реалиями константинопольского придворного обихода, которому предстоит родиться через несколько веков, но и с другой, не в пример более чистой и утешительной вещью: с исконными законами народного воображения, с детским «монархизмом» сказки (апокриф об Асенеф был, во всяком случае, написан не придворным и не для придворных).

Согласимся, что церемониальная непроницаемость есть одна из важнейших характеристик византийской культуры, как эта последняя начала складываться еще в позднеантичные времена. «Повсюду человечно-настроенческое и рациональное отступает назад, и повсюду на переднем плане оказывается сумрачность магически-чувственного, застывший образ и застывший жест»[35], — замечает один из классиков новейшего зарубежного литературоведения Э. Ауэрбах, характеризуя стиль Аммиана Марцеллина по сравнению со старыми римскими историками. Можно привести слова еще более именитого исследователя — искусствоведа Р. Гамана: «Эта культура становится не монументальной, но церемониальной; она не раскрывает свою суть, но прячет ее за укрытием формы, она владычит и не снисходит, но с холодной учтивостью отстраняет приближающихся и создает непреодолимую дистанцию между искусством и зрителем, между святыней и молящимся»[36]. То, о чем говорят Гаман и Ауэрбах[37], — часть истины, но далеко не вся истина: ибо соотношение между непроницаемостью формы и «проницающей» энергией воздействия «проникновенного» содержания может оказаться куда более гармоничным, чем это удается априорно угадать. Как говорил Гераклит, «скрытая гармония сильнее явленной». Что более парадно и более «формализовано», нежели знаменитый Акафист Богородице (VI–VII вв.) с его алфавитным --">Книги схожие с «На перекрёстке литературных традиций» по жанру, серии, автору или названию:

Другие книги автора «Сергей Аверинцев»:

|

| Сергей Сергеевич Аверинцев - Христианская философия как проблема для себя самой. Жанр: Философия Год издания: 2006 |

|

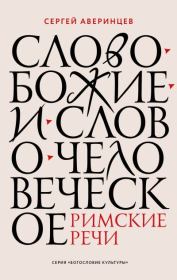

| Сергей Сергеевич Аверинцев, Пьерлука Адзаро - Слово Божие и слово человеческое. Римские речи Жанр: Религиоведение Год издания: 2023 Серия: Богословие культуры |