Сергей Борисович Борисов - Рукописный девичий рассказ

| Название: | Рукописный девичий рассказ |

Автор: | Сергей Борисович Борисов | |

Жанр: | Культурология и этнография | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | ОГИ | |

Год издания: | 2004 | |

ISBN: | 5,–94282–254–9 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Рукописный девичий рассказ"

Фольклористом и собирателем С. Б. Борисовым был открыт особый феномен: письменный жанр современного городского фольклора — рукописные девичьи рассказы о любви, представляющие собой «наивное творчество» подростков. В данном издании читателю предлагается обширная коллекция текстов, научные статьи, рассказывающие историю возникновения этого жанра, и комментарии составителя.

Читаем онлайн "Рукописный девичий рассказ". [Страница - 2]

- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (248) »

Обратим внимание на один из рассказов — «Некрасивая» (1–27). Беременная девушка, брошенная своим возлюбленным, лежит в роддоме вместе с молодой женой капитана корабля, которая отказывается забирать своего ребенка из роддома: кормление может испортить ее фигуру. Героиня рассказа забирает брошенного ребенка, за что и получает в финале рассказа заслуженную награду: муж негодной женщины, отказавшейся от собственного ребенка, бросает свою жену, сказав ей на прощание сакраментальное: «А ты оставайся со своей фигурой!», — и женится на героине (весьма выгодная партия: в рассказе специально упоминается, что он — капитан — привозил своей супруге дефицитные товары!).

Сюжет рассказа незамысловат, и заключенный в нем назидательный смысл очевиден. Любопытно другое: как указывает составитель, аналогичный сюжет содержится в заметке, опубликованной в 1964 г. в журнале «Огонек».

По всей вероятности, в основе обоих текстов лежит устное городское предание. О степени его распространенности в 1960-е гг. сейчас можно только гадать: восстановить сюжетный репертуар устных преданий тех лет было бы затруднительно из-за дефицита данных. Косвенными свидетельствами о хождении тех или иных сюжетов в устной традиции можно считать именно такие газетные и журнальные пересказы «случаев из жизни». И если об эволюции устной традиции городского предания приходится говорить только с большой осторожностью, то время, когда эти предания стали проникать на страницы периодических изданий, определяется достаточно точно: это эпоха «оттепели».

Рукописные любовные рассказы, порождение «оттепельной» поры, вполне гармонируют с ней. Нетрудно заметить, что вся культура периода середины 1950–1960-х гг. тяготеет к мелодраматичности. Пожалуй, ни одно произведение о молодежи, созданное тогда, не обошлось без того, чтобы любовь героев не была бы омрачена какой-нибудь катастрофой, — пьесы Розова, повести Аксенова, фильмы Чухрая и Райзмана и многое другое. Причем, повинуясь тогдашней моде, авторы не скупятся на детали, исторгающие у читателя слезы. Возьмем практически наугад один из многих возможных примеров. В повести Даниила Гранина «Иду на грозу» (1966) во время опасного эксперимента по изучению грозовых явлений гибнет один из самых светлых персонажей произведения — Ричард Гольдин. Для автора эта сюжетная линия — один из поводов возобновить размышления о нравственных аспектах научной этики. Однако этим дело не исчерпывается. Гранин окружает гибель своего героя такими подробностями, которые поневоле заставляют вспомнить о девичьем любовном рассказе.

Перед отправлением в путь, оказавшийся для героя роковым, у него происходит размолвка с возлюбленной, и та говорит ему слова, ставшие зловеще-пророческими: «Надеюсь, к вечеру ты успокоишься!»

Как раз в те минуты, когда происходит авария исследовательского самолета, когда гибнет Ричард, его возлюбленная изменяет ему с ученым Тулиным — человеком талантливым и энтузиастом своего дела, но циничным и беспринципным. Разумеется, известие о смерти молодого ученого поселяет в сердце девушки не только скорбь, но и комплекс вины, который эксплицируется в форме внутреннего монолога: «Что хотел Ричард сказать ей перед полетом? Что-то важное, иначе бы он не прибежал и не просил остаться, не настаивал. Теперь каждое его последнее слово, каждый жест приобрели значительность. Женя восстанавливала их в памяти, пытаясь разгадать тайну, погребенную в землю. „Я должен тебе рассказать...“. Запыхался, в черных глазах гнев, размахивает тонкими руками. И последнее, такое робкое, отчаянное прикосновение.

Почему она не поняла, как нужно ему немедленно сообщить это „что-то“? Что это могло быть? О чем? Почему именно в ту минуту?»

Примечательно, насколько этот фрагмент напоминает аналогичные пассажи из девичьих любовных рассказов, в которых смерть героя несет вполне определенную функцию: она служит не только доказательством значительности его чувств, но и — в целом — способом повышения его значимости как человеческой единицы. А унесенная в могилу «святая тайна» делает все, что связано с умершим, преисполненным высшего смысла. «Гроб стоял посреди комнаты, — читаем в рассказе «Музыка, счастье и горе» (II-3). — Люди заходили и выходили. Оля сидела у его головы и смотрела на его лицо, по ее щекам текли крупные слезы. В эти минуты она --">- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (248) »

Книги схожие с «Рукописный девичий рассказ» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Георг Лукач - Рассказ или описание Жанр: Культурология и этнография Год издания: 1936 |

|

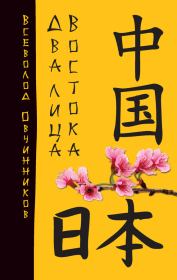

| Всеволод Владимирович Овчинников - Два лица Востока. Впечатления и размышления от одиннадцати лет работы в Китае и семи лет в Японии Жанр: История: прочее Год издания: 2013 |

|

| Михаил Наумович Эпштейн - Ирония идеала. Парадоксы русской литературы Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2015 |

|

| Чарльз Диккенс - Рассказ бедного родственника Жанр: Классическая проза Год издания: 1960 |