Сергей Сергеевич Аверинцев - Символика раннего средневековья

К постановке вопроса | Название: | Символика раннего средневековья |

Автор: | Сергей Сергеевич Аверинцев | |

Жанр: | История: прочее | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | - | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Символика раннего средневековья"

Семиотика и художественное творчество. М.: Наука, 1977.

Читаем онлайн "Символика раннего средневековья". [Страница - 5]

Взгляды раннего Средневековья на природу государства и власти парадоксальны и могут быть до конца поняты лишь в контексте парадокса христианской эсхатологии, раздваивающей мессианский финал истории на «первое» и «второе» пришествие Христа. Уже через первое пришествие человеческая история мыслится преодоленной («Я победил мир» [47]), снятой и разомкнутой на «эсхатон», принципиально вступившей в «последние времена»[48] - однако лишь «невидимо», вне всякой наглядной очевидности; в эмпирии она продолжает длиться, хотя под сигнатурой конца и в ожидании конца. «ПарауЕ1 то охгра тот) кбоцог) тошои»[49], praeterit figura huius mundi, «преходит образ мира сего»[50] - именно преходящий, выведенный из тождества себе мир людей осознается как «схима» и «схема», как иносказательная «фигура», как «образ», отличный от первообраза - как аллегория. Промежуток внутренне противоречивого уже-но-еще-не[51] между тайным преодолением мира и явным концом мира, образовавшийся зазор между «невидимым» и «видимым»[52], между смыслом и фактом - вот идейная предпосылка для репрезентативно-символического представительства христианского автократора как государя «последних времен». Уже Тертуллиан, ненавидевший языческую Римскую империю, верил, что это последний устой человеческой истории, что конец Рима будет концом мира и освободит место для столкновения потусторонних сил. Тем охотнее усматривали в Римской империи заградительную стену против Антихриста и некое эсхатологическое «знамение», когда эта империя стала христианской. Оттон III (983-1002), полувизантиец на троне германских императоров «Римской» империи Запада, особенно серьезно считался с перспективой оказаться последним императором всех времен (в связи с концом первого тысячелетия христианской эры) - и потому в наибольшей степени ощущал себя christomimetes: «мимом», представителем, исполнителем роли Христа. Отсюда контрасты самопревозношения и самоуничижения: придворные художники окружали его церемониально-стилизованный, гиератический, доведенный почти до иероглифа образ атрибутами самого Христа[53] - и он же смиренным жестом слагал знаки власти у ног италийского аскета Нила, как актер, подчеркивающий различие между своей ролью и своей личностью.

Эстетика эмблемы - необходимое соединительное звено между философским умозрением и политической реальностью эпохи.

Идеология священной державы (то, что немцы называют Richstheologie) и христианская идеология были сцеплены этим звеном в единую систему обязательного мировоззрения: а между тем дело шло о двух различных идеологиях с различным генезисом и различной сутью, вовсе не утерявших своего различия даже на византийском Востоке, не говоря уже о латинском Западе[54]. Они не могли «притереться» друг к другу без серьезных и продолжительных «трений» (официозное арианство в IV в., официозное монофелитство в VII в., официозное иконоборчество в VIII-IX вв. как ряд последовательных попыток преодолеть идею Церкви во имя идеи империи - и оппозиция Афанасия, Максима Исповедника, Феодора Студита как ряд последовательных попыток субординировать идею империи идее Церкви[55]).

Император Запада вел спор с папой за право быть единственным наместником власти Христа - и в конце концов проиграл этот спор. Даже император Востока вел спор с иконой за право быть единственным образом присутствия Христа - и тоже проиграл спор. Тяжба шла о праве быть держателем символа. Но и примирение имперской идеи с христианской идеей, их сопряжение в единую систему «правоверия» могло происходить всякий раз только при медиации платонически окрашенного символизма.

Христианство как таковое было для империи лишь знаком (еще раз: «In hoc signo vinces»).

Империя как таковая тоже была для христианства лишь знаком (еще раз: «изображение и надпись» на евангельском динарии кесаря - и обреченная прейти «схема» и «фигура» мира сего).

Описание христианских тем в образах имперской государственности или имперских тем в образах христианской теологии - общее место литературы раннего Средневековья (а также всего, что «литературно» в искусстве раннего Средневековья). Но это явление оказалось возможно не в последнюю очередь потому, что над литературой раннего --">Книги схожие с «Символика раннего средневековья» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Александр Иванович Наумов - «Мягкая сила», «цветные революции» и технологии смены политических режимов в начале XXI века Жанр: История: прочее Год издания: 2016 |

|

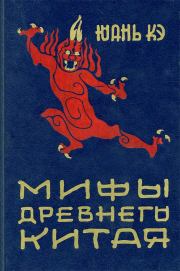

| Юань Кэ - Мифы древнего Китая Жанр: Древневосточная литература Год издания: 1965 |