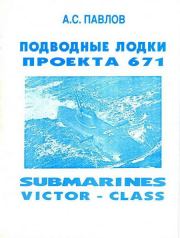

Александр Сергеевич Павлов (про флот) - Подводные лодки проекта 671

| Название: | Подводные лодки проекта 671 |

Автор: | Александр Сергеевич Павлов (про флот) | |

Жанр: | История: прочее, Военная техника и вооружение | |

Изадано в серии: | Синяя серия | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | 1997 | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Подводные лодки проекта 671"

Когда в начале 70-х годов в отечественной прессе появились снимки атомохода “50 лет СССР”, все были поражены стремительным, броским и внушительным “хвостатым” обликом нашей новой лодки. Именно с их появлением американцы были вынуждены отказаться от противолодочных групп, противолодочных авианосцев и приступить к созданию глобальной океанской системы освещения подводной обстановки. Одновременно на длительный срок прекратилось регулярное патрулирование ПЛАРБ США в приполюсных районах- то есть с позиций гонки вооружений затраты на создание 671 проекта были вполне оправданы. Известно, что подводники НАТО, помимо “Victor-class” дали этим лодкам звучное прозвище “Черный принц”, иностранные справочники всегда уделяли им большое внимание. Попытаемся и мы теперь в меру сил рассказать об этих таинственных, красивых, элегантных и мощных кораблях.

Читаем онлайн "Подводные лодки проекта 671". [Страница - 4]

Главным конструктором нового проекта был назначен Г.Н. Чернышев, ранее занимавшийся лодкой с парогазовой установкой (пр. 617), затем проектами 627, 639 и 645, поисковыми разработками. Окончив в 1942 году кораблестроительный институт, Георгий Николаевич принял участие в боях с немцами на Юго-Западном фронте, после демобилизации в 1943 году начал работу в ЦКБ-18 конструктором- механиком. В 1948 году его переводят в СКБ-143, через пять лет назначают заместителем начальника отдела, а с 1959 года он становится главным конструктором нового проекта 671. Эскизный проект был выполнен в марте 1960 года, а технический- уже в декабре. Активное участие принимали в создании корабля заместители главного конструктора А.И. Колосов (получивший за эту работу орден Ленина), Л.А. Самаркин, главный инженер Б.К. Разлетов, начальники отделов А.А. Тюриков, В.А. Собакин, Л.А. Подвязников и другие.

Позднее, в 1970 году, Г.Н. Чернышев удостоился звания Героя Социалистического труда, с 1974 по 1986 годы был начальником СПМБМ “Малахит”, с 1986 года- Генеральным конструктором, ему присваивались звания доктора технических наук, Заслуженного конструктора Российской федерации, почетного академика, лауреата Государственных премий. Умер Г.Н. Чернышев 23 июля 1997 года, в возрасте 78 лет…

При решении принципиальных технических вопросов в проекте 671 было принято несколько эффективных целенаправленных решений, ставших классическими в дальнейшем. Так, удачная компоновка позволила разместить в одном турбинном отсеке турбозубчатый агрегат и автономные турбогенераторы с обеспечивающими системами (на первом поколении лодок они были навешанными на ГТЗА, что ставило в зависимость электроэнергетическую систему от режимов работы турбин, а турбины на первых лодках занимали два отсека). Всё это вместе с поперечным расположением реакторов уменьшило относительную длину корпуса, а значит, водоизмещение и величину смоченной поверхности, что увеличивало пропульсивные качества корабля и снижало гидродинамическое сопротивление. Относительное укорочение корпуса улучшило маневренные качества корабля, а безопасные дифференты в несколько раз превысили допустимые для первых атомных лодок.

Решено было также вернуться к “устаревшей”, ещё довоенной кингстонной системе в балластных цистернах, более надёжной, нежели шпигатная (которая допускает проникновение воды в цистерны в надводном положении). Помимо действительно большей надёжности, дававшей уверенность в расчётах элементов посадки аварийного корабля в условиях даже большого волнения, требования заказчика удовлетворялись при значительно меньших обьё- мах цистерн главного балласта и запасе воздуха высокого давления, что опять же дало выигрыш в водоизмещении. Отечественный трагический опыт показал в дальнейшем правильность этих решений: все затонувшие советские лодки были с обеспеченной одноотсечной непотопляемостью (что только продляло агонию корабля) и шпигатными цистернами, конструкция которых была взята от немецких лодок времен войны.

Следующий серьёзный вопрос- мощность и компоновка АЭУ. Опыт эксплуатации реакторов к тому времени ещё не давал однозначного ответа о надежности и применение однореакторной установки без возможности дублирования представлялось преждевременным. Кроме этого, в КБ имелись идеи по использованию типового энергетического отсека для разных классов лодок (ракетной, с усиленным торпедным вооружением и т. д.) и нужны были запасы мощности на последующие возможные модернизации. В результате была создана компактная паропроизводящая установка с высокими удельными показателями, втрое превышающими общий энергозапас лодок предыдущего типа. Для неё был создан уникальный бак железоводной защиты, он же и фундамент для монтажа установки.

Исходя из опыта эксплуатации реакторов лодок первого поколения типа ВМ-А, где главные неприятности приносили протечки радиоактивной воды первого контура во второй, через трубки парогенераторов, а также протечки через арматуру --">Книги схожие с «Подводные лодки проекта 671» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Эдвин Грей - Немецкие подводные лодки в Первой мировой войне. 1914–1918 гг. Жанр: История: прочее Год издания: 2003 |

|

| Л Б Кащеев - Американские подводные лодки от начала XX века до Второй Мировой войны Жанр: История: прочее Год издания: 2002 |

|

| Ганс Якоб Гёбелер - Стальной корабль, железный экипаж. Воспоминания матроса немецкой подводной лодки U-505. 1941–1945 Жанр: История: прочее Год издания: 2016 Серия: За линией фронта. Военная история |

Другие книги из серии «Синяя серия»:

|

| Александр Сергеевич Павлов (про флот) - Гремучие змеи океанов Жанр: Военная техника и вооружение Год издания: 1999 Серия: Синяя серия |

|

| Александр Сергеевич Павлов (про флот) - Убийцы авианосцев Жанр: Военная техника и вооружение Год издания: 1998 Серия: Синяя серия |

|

| Александр Сергеевич Павлов (про флот) - Атомные крейсера типа Киров Жанр: История: прочее Год издания: 1997 Серия: Синяя серия |

|

| Александр Сергеевич Павлов (про флот) - Подводные лодки проекта 671 Жанр: История: прочее Год издания: 1997 Серия: Синяя серия |