Геннадий Леонтьевич Соболев - Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга вторая: июнь 1942 – январь 1943

litres | Название: | Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга вторая: июнь 1942 – январь 1943 |

Автор: | Геннадий Леонтьевич Соболев | |

Жанр: | История: прочее, Документальная литература | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | СПбГУ | |

Год издания: | 2015 | |

ISBN: | 978-5-288-05494-5, 978-5-288-05611-6 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга вторая: июнь 1942 – январь 1943"

Настоящая работа продолжает вышедшую два года назад книгу, в которой многоаспектная проблема борьбы Ленинграда за выживание рассматривалась с июня 1941 г. по май 1942 г. Во второй книге, основываясь на изучении архивных и опубликованных документов, на достижениях отечественных и зарубежных исследователей, автор стремится ответить на следующие вопросы: почему неоднократные попытки деблокировать осажденный с 8 сентября 1941 г. город увенчались успехом только в январе 1943 г.; каков был реальный вклад ленинградцев в дело обороны своего города; какими были взаимоотношения между властью и населением в рассматриваемый период; каковы реальные потери мирного населения от голода и воинов Красной Армии в оборонительных и наступательных операциях по деблокаде Ленинграда. В книге показана повседневная блокадная жизнь глазами самих ленинградцев, рассмотрены основные факторы выживания в блокаде. Продолжая принятый в первой книге принцип синхронизированного изложения событий в блокадном кольце и за его пределами, автор месяц за месяцем прослеживает борьбу города-фронта за свое выживание. Помещенные в конце каждой главы документы, извлечения из воспоминаний и дневников, опубликованных в последние годы, имеют самостоятельное смысловое значение, показывают, что авторская оценка тех или иных событий основана на прочном документальном фундаменте.

К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: блокада Ленинграда,Великая Отечественная война,военная история,Красная Армия,воспоминания

Читаем онлайн "Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга вторая: июнь 1942 – январь 1943" (ознакомительный отрывок). [Страница - 2]

- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (7) »

Разумеется, политическое и военное руководство СССР понимало важность сражения за Ленинград, и Председатель Государственного Комитета Обороны И. В. Сталин в разговоре с посетившим Москву в конце июля 1941 г. личным представителем президента США Ф. Рузвельта Г. Гопкинсом назвал Ленинград в числе важнейших стратегических пунктов, которые должны быть удержаны во что бы то ни стало. Выражая озабоченность судьбой Ленинграда и свое негодование по поводу «самодеятельности» ленинградского руководства, создавшего 21 августа 1941 г. без санкции Ставки ВГК Военный Совет обороны Ленинграда, И. В. Сталин в разговоре по прямому проводу в ночь на

22 августа 1941 г. говорил: «Ленинград не Череповец или Вологда, это вторая столица нашей страны. Военный Совет обороны Ленинграда не вспомогательный орган, а руководящий орган обороны Ленинграда»[9]. О резком недовольстве Сталина ленинградским руководством свидетельствовало и его решение направить в Ленинград в конце августа 1941 г. облеченную чрезвычайными полномочиями Комиссию во главе с заместителем Председателя ГКО В. М. Молотовым. Из опубликованных теперь документов можно сделать вывод, что высокая комиссия, выражая свое неудовлетворение организацией обороны Ленинграда, со своей стороны, не смогла правильно оценить создавшееся уже в дни ее пребывания в Ленинграде (26–29 августа 1941 г.) критическое положение, о чем свидетельствовали направленные ею в Москву нереальные предложения относительно пополнения продовольственных запасов и эвакуации несамодеятельного населения. Конечно, главная вина здесь ложилась на ленинградских руководителей, не сразу осознавших, какая катастрофическая опасность таится в необеспеченности города продовольствием на длительное время, и не использовавших в первые месяцы войны все возможности для их пополнения.

После того как 8 сентября 1941 г. немецкие войска после недельных ожесточенных боев захватили Шлиссельбург, Ленинград оказался блокированным с суши, и его положение стало критическим. В полученной на следующий день на имя К. Е. Ворошилова и А. А. Жданова шифрованной телеграмме за подписью И. В. Сталина, В. М. Молотова, Г. М. Маленкова и Л. П. Берии содержалось обвинение в адрес руководства обороной Ленинграда в неумении распорядиться выделенными Ставкой ВГК резервами, а также грозный вопрос: «Будет ли конец потерям? Может быть, вы уже предрешили сдать Ленинград?»[10]. 11 сентября 1941 г. Военный Совет Ленинградского фронта был вынужден признать безуспешность своих попыток переломить ход событий[11].

Назначенный главнокомандующим войсками Ленинградского фронта генерал армии Г. К. Жуков вместо освобожденного от этой должности К. Е. Ворошилова получил от Верховного Главнокомандующего директиву «не допускать врага в Ленинград, чего бы это вам не стоило». При этом Сталин, по словам Жукова, оценивал положение Ленинграда как «катастрофическое» и даже «безнадежное»[12]. Оно и впрямь было таковым, если на следующий день после прибытия в Ленинград Жукова, 13 сентября 1941 г., прилетел заместитель наркома внутренних дел В. Н. Меркулов, имевший мандат ГКО на проведение подготовительных мер на случай сдачи Ленинграда. Сочетание предпринятых новым главнокомандующим Ленинградским фронтом жестких мер с умелым маневрированием живой силой и техникой позволило отразить в сентябре 1941 г. яростные атаки противника на всех направлениях. Но 20 сентября 1941 г. Ставка потребовала от командования невозможного: в ближайшие два дня «пробить брешь на фронте противника» на синявинском направлении и, таким образом, деблокировать Ленинград. Выполнить эту директиву Ставки имеющимися силами не удалось, хотя поначалу новый главнокомандующий Ленинградским фронтом был полон оптимизма и в разговоре по прямому проводу с начальником Генерального Штаба Б. М. Шапошниковым 26 сентября 1941 г. даже обещал: «Да, сегодня, очевидно, к вечеру заберу Шлиссельбург, --">- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (7) »

Книги схожие с «Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга вторая: июнь 1942 – январь 1943» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Александр Степанович Пругавин - Монастырские тюрьмы в борьбе с сектанством: К вопросу о веротерпимости Жанр: История: прочее Год издания: 1905 |

|

| Александр Валентинович Амфитеатров - Зверь из бездны том IV (Книга четвёртая: погасшие легенды) Жанр: История: прочее Год издания: 1996 Серия: История и личность |

|

| Максим Викторович Коломиец - 1941. «Последний парад» мехкорпусов Красной Армии Жанр: История: прочее Год издания: 2013 |

|

| Иван Павлович Осадчий - Мы родом из СССР. Книга 2. В радостях и тревогах… Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2012 |

Другие книги автора «Геннадий Соболев»:

|

| Геннадий Леонтьевич Соболев - Русская революция и «немецкое золото» Жанр: История: прочее Год издания: 2002 |

|

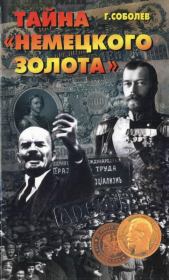

| Геннадий Леонтьевич Соболев - Тайна "немецкого золота" Жанр: История: прочее Год издания: 2002 Серия: Досье |