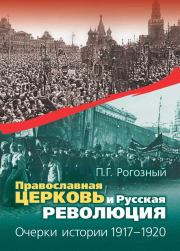

Павел Геннадьевич Рогозный - Православная Церковь и Русская революция. Очерки истории. 1917—1920

| Название: | Православная Церковь и Русская революция. Очерки истории. 1917—1920 |

Автор: | Павел Геннадьевич Рогозный | |

Жанр: | История: прочее | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Весь Мир | |

Год издания: | 2018 | |

ISBN: | 978-5-7777-0720-8 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Православная Церковь и Русская революция. Очерки истории. 1917—1920"

Революция 1917 года и Гражданская война — одна из самых драматических страниц в истории Русской Православной Церкви. Никогда Церковь не пользовалась такой свободой, как летом и осенью 1917 г., и эта свобода пошла ей на пользу. Но после прихода к власти большевиков ситуация изменилась, и Церковь стала субъектом острой политической борьбы. И все-таки Церковь оказалась единственной официальной организацией России, которая устояла и институционально не развалилась после Революции. Драматическому периоду в истории РПЦ, отмеченному восстановлением института патриаршества, посвящена книга известного специалиста по истории Церкви П.Г. Рогозного.

Автор сумел решить сложную задачу: не лишая книгу фундаментальной научной основы, сделать ее интересной для широкого читателя, перед которым разворачивается яркая и неоднозначная картина погружения православного духовенства и церковных институтов в революционные события 1917 г. и Гражданской войны.

Читаем онлайн "Православная Церковь и Русская революция. Очерки истории. 1917—1920". [Страница - 3]

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- . . .

- последняя (157) »

Активное участие в революционной борьбе священно- и церковнослужителей не было исключением: немало крестьянских отрядов, уничтожавших и грабивших помещичьи усадьбы, возглавляли священники. Священника лишали сана, если он просто вступал в партию эсеров; если же он участвовал в волнениях и, не дай бог, возглавлял крестьянское движение, то такового отправляли на пожизненную каторгу.

Впоследствии, после Февральской революции, эти священнослужители провозглашались мучениками за веру и правду, и ежели такой священник оставался жив, ему могли вернуть по желанию сан, а если он заканчивал свое существование в местах не столь отдаленных, то в его честь могли учредить особую стипендию для отличившихся семинаристов. И такие случаи не были исключением, хотя, конечно, не были и правилом.

Два из шести священников, прошедших в 1906 г. в первую Государственную думу, подписали Выборгское воззвание, по сути, призывавшее к неповиновению властям. Во вторую Думу прошло уже тринадцать представителей духовенства, но их поведение вскоре шокировало не только государственные, но и видавшие виды церковные власти, которые уж должны были знать о настроении духовенства. Большая часть из числа священнослужителей перешла в левый лагерь кадетов и трудовиков. А священник Бриллиантов открыто заявил, что принадлежит к партии эсеров, запрещенной и считавшейся (и, надо сказать, не без оснований) террористической организацией. Даже относительно либеральный в то время «Церковный вестник» писал, что депутаты от духовенства «обнаружили непонимание своего положения и своих задач в Государственной думе».

Священник Тихвинский, отказавшийся перейти из стана трудовиков в более правую фракцию «не левее октябристов», писал митрополиту Антонию (Вадковскому), что с детства жил среди бедного крестьянского населения и «чудная душа простого русского крестьянина для меня была открытой книгой. В этой книге я видел и читал всю безысходную печаль народную, все горе его, нужду и бесправие... Все, что я мог сделать для народа, я делал: молился с ним, плакал и утешал его надеждою, что его Бог видит его скорби. Настало чудное 17 октября 1905 года. Братство, равенство, свобода, уважение человеческой личности, его совести, его прав переливалось и сияло радужными красками надежды. Я стал горячим проводником в народ идей царского манифеста. Я, бывший реакционер и узкий консерватор, под впечатлением народного горя и горькой его нужды. стал на сторону народных интересов и правового строя в государстве. Переменить своих убеждений я не могу, и как я встану в ряды той партии, которая борется с идеями высочайшего манифеста. Правовой строй государства с высоко стоящим в нем конституционным монархом во главе я буду стремиться посильно осуществлять, интересы народа буду отстаивать, борьбу признаю нужной (иначе будет у нас не жизнь, а болото), но путь борьбы мирной идейной. Не могу переменить своих убеждений, не могу и сана священнического сложить с себя.»

Некоторые советские историки упоминали о священнике Тихвинском только благодаря тому, что о нем писал Ленин, по словам которого «он достоин всякого уважения за его искреннюю преданность интересам крестьянства, интересам народа, которые он безбоязненно защищает». Правда, писали не о конституционной монархии и правовом государстве, о котором писал сам Тихвинский, а о бывшем реакционере, принявшем сторону народа.

Конечно, говорить о революционном духовенстве даже в годы Первой русской революции нельзя: большинство священно- и церковнослужителей оставались правыми, и многие из них впоследствии разделяли идеи Союза русского народа, однако в среде среднего духовенства и даже среди епископата Российской Церкви были люди, у которых черносотенная идеология вызывала резкое отторжение.

Но как же тогда получилось, что многие священнослужители встали на сторону революции или --">- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- . . .

- последняя (157) »

Книги схожие с «Православная Церковь и Русская революция. Очерки истории. 1917—1920» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Андрей Михайлович Буровский - Оживший кошмар русской истории. Страшная правда о Московии Жанр: История: прочее Год издания: 2010 |

|

| Иосиф Виссарионович Сталин - Краткий курс истории ВКП(б) Жанр: История: прочее Год издания: 1945 |

|

| Любомир Григорьевич Бескровный - Русская армия и флот в XVIII веке Жанр: История: прочее Год издания: 1958 |