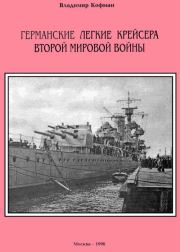

Владимир Леонидович Кофман - Германские легкие крейсера Второй мировой войны

| Название: | Германские легкие крейсера Второй мировой войны |

Автор: | Владимир Леонидович Кофман | |

Жанр: | Военная история, Военная техника и вооружение | |

Изадано в серии: | Боевые корабли мира | |

Издательство: | Цитадель | |

Год издания: | 1996 | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Германские легкие крейсера Второй мировой войны"

Пожалуй, как ни одна из других крупных морских держав, Германия очень четко выдерживала общую линию развития своих малых крейсеров. Только в самом начале строительства флота, в 80-е гг прошлого века, наблюдались колебания в выборе типа. Однако уже к середине 90-х гг выработался тип небольшого бронепалубного корабля водоизмещением 3000 т с вооружением из двенадцати 105-мм орудий, в принципе не менявшийся до русско-японской войны (все улучшения относились к механической установке, которая постепенно становилась все более мощной, в результате чего скорость возросла с 19-20 до 25-26 узлов). Знаменитые корсары «Эмден», «Кенигсберг», «Дрезден», «Карлсруэ», «Нюрнберг» принадлежали именно к этому типу.

Читаем онлайн "Германские легкие крейсера Второй мировой войны". [Страница - 5]

Большие проблемы возникли с выбором типа энергетической установки. Дизельные двигатели, в разработке и производстве которых Германия лидировала, в варианте основного типа ЭУ для крейсеров отсутствовали, и для их создания требовалось время. Аналогичная ситуация имелась и с высокопроизводительными паровыми котлами, которые только начали разрабатывать. В результате пришлось избрать комбинированную энергетическую установку: турбины для полной скорости и маломощные дизели для экономического хода, причем одновременно они работать не могли. В общем, проект новых крейсеров, радикально отличавшихся от "Эмдена", носил некоторые черты спешки, хотя в целом на бумаге казался весьма удачным.

![Книгаго, чтение книги «Германские легкие крейсера Второй мировой войны» [Картинка № 6] Книгаго: Германские легкие крейсера Второй мировой войны. Иллюстрация № 6](/icl/i/96/373696/img_6.jpg) Легкий крейсер "КЕНИГСБЕРГ"

Легкий крейсер "КЕНИГСБЕРГ"

Корпус и бронирование

Главной отличительной особенностью конструкции "кенигсбергов" стало максимальное облегчение корпуса - черта, в принципе совершенно не свойственная боевым единицам германской постройки, отличавшихся обычно очень надежными и даже чрезмерно тяжелыми корпусами. Конструкторам пришлось работать "на грани фола", включив в расчет продольной прочности даже надстройки, чего ранее никогда не делалось: Около 85% соединений выполнялось при помощи сварки, качество которой в те времена оставляло желать лучшего. В результате, хотя и удалось соблюсти все требования по весу, прочность корпуса оказалась явно недостаточной для безопасной эксплуатации в условиях плохой погоды и мощных океанских волн. Так, прогрессивное на первый взгляд решение оказалось роковым для крейсеров типа "К".В ходе операций германского флота во время гражданской войны в Испании, когда легкие крейсера активно использовались для патрулирования в водах известного своими штормами Бискайского залива, корпуса немецких "городов" получили серьезные повреждения. Так, 13 марта 1937 г"Лейпциг" попал в зону сильного волнения, из которой вышел с трещинами в верхней палубе и разрушенными продольными связями по левому борту. Аналогичные повреждения получили остальные крейсера. "Кенигсберг" и "Карлсруэ" имели трещины в палубе полубака и надстройках, в особенности вокруг дымоходов. Поскольку эти структуры учитывались в общей прочности корабля, положение расценивалось как угрожающее. На "Кельне" изломы в надстройках пришлось ликвидировать экстренным подкреплением. В качестве единственной возможной меры против сколь нежелательного, столь и опасного явления стал приказ Верховного Командованя флота (ОКМ), рекомендовавший сбавлять при сильном волнении скорость и укрываться в ближайшем порту. Понятно, что такие рекомендации имели смысл только в мирное время. Автономное плавание в военных условиях, в особенности в водах противника, становились весьма опасным, если вообще возможным.

В конце тридцатых годов была разработана специальная программа укрепления корпуса, весьма трудоемкая и дорогостоящая. Предполагалось нарастить вдоль всего борта, на небольшом расстоянии от него (1-1,5 м), дополнительную обшивку из высококачественной броневой стали, соединив ее с палубами мощными связями. В результате крейсера должны были получить своего рода "шубу" из стали "Вотан", нижняя часть которой заодно играла бы роль булей, а верхняя - несколько усиливала защиту борта, хотя главным ее назначением являлось придание корпусу дополнительной продольной прочности. Такая жесткая система могла значительно улучшить продольную прочность, но цена была бы высокой. Возрастало водоизмещение (стандартное - до 6730 т, в грузу - до 8350 т) и ширина (до 16,8 м) корабля, а скорость должна была упасть примерно на 2 узла. Работы планировалось завершить в течение года, однако опыт первой (и единственной выполненной) модернизации "Карлсруэ" позволял смело увеличить этот срок в полтора раза. Стоимость оценивалась в 5-6 млн. марок на корабль (для "Карлсруэ" работы обошлись в 5,7 млн. марок), что оставляло примерно 15-20 % от исходной стоимости корабля. В итоге четырем из 5 крейсеров так и пришлось служить со всеми своими дефектами, что резко ограничило их боевое применение --">Книги схожие с «Германские легкие крейсера Второй мировой войны» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Коллектив авторов - Детская книга войны - Дневники 1941-1945 Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2015 |

|

| Алексей Васильевич Шишов - Красные командиры Гражданской войны Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2016 |

Другие книги из серии «Боевые корабли мира»:

|

| Рафаил Михайлович Мельников - Башенные броненосные фрегаты Жанр: Технические науки Год издания: 2002 Серия: Боевые корабли мира |

|

| Леонид Алексеевич Кузнецов - Линейные корабли типа “Иоанн Златоуст”. 1906-1919 гг. Жанр: История: прочее Год издания: 2006 Серия: Боевые корабли мира |

|

| Григорий Мартынович Трусов - Первые русские подводные лодки. Часть I. Жанр: История: прочее Год издания: 2006 Серия: Боевые корабли мира |

|

| Владимир Васильевич Цыбулько - Непрочитанные страницы Цусимы Жанр: История: прочее Год издания: 2010 Серия: Боевые корабли мира |