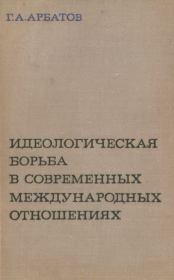

Георгий Аркадьевич Арбатов - Дело: «Ястребы и голуби холодной войны»

| Название: | Дело: «Ястребы и голуби холодной войны» |

Автор: | Георгий Аркадьевич Арбатов | |

Жанр: | Биографии и Мемуары, Публицистика | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Алгоритм | |

Год издания: | 2008 | |

ISBN: | 978-5-9265-0611-9 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Дело: «Ястребы и голуби холодной войны»"

Георгий Аркадьевич Арбатов не нуждается в особом представлении. Известный журналист, писатель, директор Института США и Канады, член ЦК КПСС, личный советник Ю.В. Андропова, – он долгие годы находился на передовых рубежах обороны СССР в период «холодной войны».

Г.А. Арбатов хорошо знал многих ее «генералов», как советских, так и западных: Н.С. Хрущева, Л.И. Брежнева, Ю.В. Андропова, К.У. Черненко, М.С. Горбачева, Р.Никсона, Р.Рейгана, Д.Буша, Г. Коля и др.

В своей книге он пишет о них, о политике СССР и США в ту эпоху, а также оценивает современное состояние международных отношений, сложившихся после окончания «холодной войны».

К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: исторические личности,политические лидеры,холодная война,советская эпоха,политическая публицистика,историческая публицистика

Читаем онлайн "Дело: «Ястребы и голуби холодной войны»" (ознакомительный отрывок). [Страница - 3]

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- . . .

- последняя (6) »

* * *

В оценках перспектив наших отношений с США раньше преобладали идеологические формулы непримиримого противоборства: «либо они, либо мы». C началом серьезных переговоров по ограничению стратегических вооружений выявилась проблема, которой было суждено преследовать наших переговорщиков и специалистов вплоть до сегодняшнего дня: одержимость секретностью во всем и особенно в вопросах военной политики.Между тем в 1920-е годы эти вопросы дебатировались у нас открыто, и это не только не помешало, но и помогло обороне, а в годы «холодной войны» все оказалось засекреченным и закрытым от всех.

Отчасти поэтому лидеры долго не могли преодолеть взаимные страхи и подозрения. Да и разрядка начала 1970-х вскоре уступила место новым обострениям, а в силу противоречащих ей шагов, сделанных с нашей и американской сторон, особенно после избранием президентом США Рональда Рейгана с его воинственными, реакционными взглядами, в начале 1980-х годов наступил новый пароксизм «холодной войны».

Впрочем, приход к власти Рейгана имел и другую сторону. Требуя ускорения гонки вооружений и выдвигая ряд особенно опасных для дела мира проектов (в частности, программу стратегической оборонной инициативы – СОИ), он хотел поставить на колени или хотя бы напугать СССР. Но получилось так, что он напугал прежде всего мировое, в том числе американское, общественное мнение. Возникло много антимилитаристских форумов и организаций, среди них «Комиссия Пальме», организация врачей во главе с докторами Чазовым и Лауном, получившая вскоре Нобелевскую премию мира, движение за «замораживание» ядерного оружия в США, да и настроения американской общественности начали существенно меняться.

Все это серьезно беспокоило администрацию Рейгана. Но вместо того, чтобы скорректировать политику, администрация США сделала упор на усиление пропаганды и борьбу против нашей информационной деятельности. Надо сказать, что за прошедшие годы мы тоже кое-чему научились. В частности, некоторые из наших специалистов – ученых, журналистов, да и консультантов руководства – довольно регулярно приглашались видными американскими телеведущими на самые популярные программы и весьма успешно там выступали. Это вызывало особое раздражение американских политиков, я это недовольство испытал на себе, поскольку завоевал определенную популярность телезрителей США.

Недовольные этим американские власти в виде «предупреждения» отказали мне в визе. Поскольку я был приглашен для участия в теледебатах с видными американскими политиками и специалистами, с их стороны этот шаг администрации вызвал большое возмущение. Следующий шаг ведавшего внешнеполитической пропагандой США г-на Цвика был совсем курьезным: мне выдали визу с условием, что я не буду общаться с представителями средств массовой информации. Это обеспечило мне необычайную популярность – журналисты ходили за мной хвостом, а один знакомый юрист даже посоветовал обратиться в Верховный суд США с иском: нарушают-де первую поправку к Конституции – и обещал вести дело.

Цвик предложил договориться: они не будут мешать моим выступлениям, но пусть такую же возможность получит кто-то из американцев на советском телевидении. Я ответил, что не уполномочен вести переговоры о таких обменах. Но про себя подумал, что впервые нашей пропагандой всерьез встревожились. Впрочем, думаю, дело было здесь не в одной пропаганде, скорее всего, у --">- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- . . .

- последняя (6) »

Книги схожие с «Дело: «Ястребы и голуби холодной войны»» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Николай В Скрицкий - Флагманы Победы. Командующие флотами и флотилиями в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 Жанр: Биографии и Мемуары Серия: На линии фронта. Правда о войне |

|

| Дмитрий Юрьевич Терехов - Ху из мистер Путин? Будни информационной войны Жанр: Психология Год издания: 2014 |

Другие книги автора «Георгий Арбатов»:

|

| Георгий Аркадьевич Арбатов - Дело: «Ястребы и голуби холодной войны» Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2008 |

|

| Георгий Аркадьевич Арбатов - Человек системы Жанр: Биографии и Мемуары Год издания: 2015 Серия: Наш xx век |

|

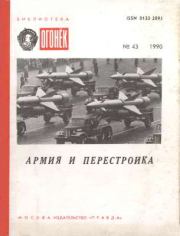

| Георгий Аркадьевич Арбатов, Сергей Фёдорович Ахромеев, Всеволод Николаевич Медведев - Армия и перестройка: Статьи и выступления по военным вопросам Жанр: Военная история Год издания: 1990 Серия: Библиотека «Огонек» |