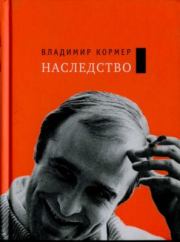

Владимир Федорович Кормер - Наследство

| Название: | Наследство |

Автор: | Владимир Федорович Кормер | |

Жанр: | Современная проза | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Время | |

Год издания: | 2009 | |

ISBN: | 978-5-9691-0426-6 (,т. 1) | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Наследство"

В. Ф. Кормер — одна из самых ярких и знаковых фигур московской жизни 1960—1970-х годов. По образованию математик, он по призванию был писателем и философом. На поверхностный взгляд «гуляка праздный», внутренне был сосредоточен на осмыслении происходящего. В силу этих обстоятельств КГБ не оставлял его без внимания. Роман «Наследство» не имел никаких шансов быть опубликованным в Советском Союзе, поскольку рассказывал о жизни интеллигенции антисоветской. Поэтому только благодаря самиздату с этой книгой ознакомились первые читатели. Затем роман был издан в Париже (под редакцией Ю. Кублановского), но полный авторский вариант вышел в журнале «Октябрь» в 1990 году.

Читаем онлайн "Наследство" (ознакомительный отрывок). [Страница - 2]

- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (7) »

Что же Кормер представлял из себя, как сегодня говорят, «по жизни»? Он и сам происходил из «случайного семейства». Родился в семье ссыльнопоселенца в Красноярском крае — в селе Решеты Нижне-Ингашского района. Рано осиротел. После смерти отца мать с сыном вернулись в разоренную войной Москву. Детали его собственной жизни так и сквозят в этом тексте. Все мы знали, что в детстве Володя попал в железнодорожное крушение, от которого остался шрам на губе, придававший ему немного сардоническое выражение. А это отзвучало и в «Преданиях». Возвращаясь из ссылки, мать и сын ехали, разумеется, поездом: «В прошлом году они попали в железнодорожное крушение. <…> У самой Анны была ушиблена нога, у Николая довольно глубоко рассечена скула, но все же исход был, конечно же, именно счастливым». Потом были чудовищные московские переполненные квартиры. Поэтому он так хорошо знал и описывал московский коммунальный быт. Всю свою жизнь Володя опирался только на себя. «Предания» — ключевой роман, где, как водится у начинающего большого писателя, намечена главная тема его творчества. И ее смысл — отсутствие устоявшихся норм человеческого общежития. Замечу, что ни в одном его следующем романе нет темы живого, реального отцовства. Героем преданий был дед Николай Владимирович, который оказался для подростка связью с прошлой Россией и ее ценностями. Кормер делал себя сам без помощи сильной отцовской руки, в которой так нуждаются все дети. Но такой безотцовщиной было пол-России в те годы (да и почти всегда), все семьи в этом смысле были случайными. Многие ломались, он стал сильным. Сильным духовно. Его творчество по-прежнему было из другого ящика. Впрочем, давно сказано о камне, отброшенном строителями…

Он взрослел трудно. Трудно, потому что чувствовал себя чужаком в случайном семействе России. В «Преданиях» он скажет: «Окрестные дворы и дома были наполнены --">- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (7) »

Книги схожие с «Наследство» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Харуки Мураками - Трилогия Крысы. Мировой бестселлер в одном томе Жанр: Современная проза Год издания: 2012 |

|

| Анна Семироль - Знакомьтесь, Муся. (СИ) Жанр: Современная проза Год издания: 2005 |

Другие книги автора «Владимир Кормер»:

|

| Владимир Федорович Кормер - Двойное сознание интеллигенции и псевдо-культура Жанр: Публицистика Год издания: 2009 |

|

| Владимир Федорович Кормер - Человек плюс машина Жанр: Советская проза Год издания: 2009 |

|

| Владимир Федорович Кормер - Лифт Жанр: Драматургия Год издания: 2009 |

|

| Владимир Федорович Кормер - Наследство Жанр: Современная проза Год издания: 2009 |