протоиерей Сергий Четвериков - Правда христианства

| Название: | Правда христианства |

Автор: | протоиерей Сергий Четвериков | |

Жанр: | Религия, Религия и духовность: прочее, Христианство, Православие | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Крутицкое Патриаршее Подворье | |

Год издания: | 1998 | |

ISBN: | 5 - 7873 - 0007 - 6 | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Правда христианства"

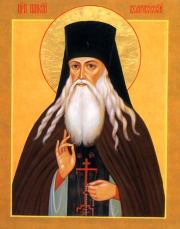

В сборник трудов известного пастыря включены работы, посвященные прп. Паисию Величковскому, монастырю Оптина Пустынь, а также ряд избранных статей по вопросам духовной жизни.

Читаем онлайн "Правда христианства". [Страница - 6]

Арсений Мацеевич, митрополит Ростовский и др. Застал Паисий в Киеве и будущего епископа белгородского Иосафа Горленко, в то время иеромонаха софийского митрополичьего дома, и Павла Конюскевича, впоследствии митрополита Тобольского, а в то время иеродиакона Киево-Печерской Лавры. Имена этих замечательных церковных деятелей и святых подвижников показывают, насколько и семейные, и бытовые, и школьные условия того времени благоприятствовали духовному воспитанию тогдашней православной молодежи.

Конечно, средоточием духовной жизни Киева, главным источником благочестия и христианского подвижничества были в то время Киево-Печерская Лавра, Михайловский монастырь с мощами великомученицы Варвары и другие обители, сиявшие многими подвижниками высокой жизни. “Киевские братские училища”, куда предписано было определить Петра, представляли в то время довольно сложное учебное заведение. Это было соединение низшей, средней и высшей школы, помещавшихся в ограде братского Богоявленского монастыря, под общим именем Киево-Могилянской, Богоявленско-братской Академии. Возникнув в конце XVI века в виде небольшой школы, имевшей целью давать первоначальное образование русским православным мальчикам, это учебное заведение, благодаря ряду щедрых жертвователей и заботливых покровителей постепенно превратилось в просветительное заведение самого высшего разряда. В 1633 году оно было преобразовано митрополитом Петром Могилою в коллегию, а в 1701 году грамотою императора Петра Великого в Академию. К началу XVIII века Академия была организована по образцу высших заграничных школ и стала рассадником высшего образования и питомником наставников славной России. Она выпускала из своих стен церковных деятелей, славных не только ученостью и талантами, но и святостью жизни, каковы были, например Феодосий Черниговский, Димитрий, митрополит Ростовский, Иннокентий, епископ Иркутский, Иоанн, митрополит Тобольский, и др. Созданная трудами, заботами и средствами киевских митрополитов, щедрых благотворителей и всего, можно сказать, малорусского народа, видевших в ней оплот от натиска иезуитов и униатов, Киевская Академия того времени не была учреждением узкосословным. Она широко раскрывала свои двери детям всех классов общества, духовным и светским, богатым и бедным, знатным и простым. Принимала и иноплеменников, но только православных. Еще Анна Гулевичева, завещая в 1615 году свое имение киевскому Братскому монастырю, писала в своем завещании, что она передает свое имущество под школу детей как дворянских, так и мещанских, православного вероисповедания, и с тех пор всесословный характер школы строго сохранялся, подтверждаемый неоднократными постановлениями братчиков, вкладчиков и киевских архипастырей. Как велико было число воспитанников Академии, можно видеть из следующих цифр: в 1715 году в ней воспитывалось 1100 воспитанников, в 1742 году — 1234, в 1744 — 1160, из которых 388 принадлежали к духовному званию, а 772 к дворянам и разночинцам. Учебное дело в Академии было поставлено следующим образом (архиепископом Рафаилом Заборовским в 1736 году была составлена особая “инструкция” для профессоров и студентов Академии. См. приложение 1-ое в конце книги): в четырех младших классах главное внимание обращалось на изучение языков: латинского, греческого, польского и славянского. Первый класс назывался “аналогия”, или “фара”. Второй класс назывался “инфима”. В этих двух классах обучались чтению и письму на всех вышеупомянутых языках и занимались первоначальным грамматическим разбором. Следующие два класса носили название “грамматики” и “синтаксими”. Как показывают самые названия, в этих классах входили в детальное изучение грамматики и синтаксиса. Кроме языков этих классах проходили катехизис, арифметику, нотное пение и музыку. Этими четырьмя классами заканчивалась низшая школа, и ученики переходили в среднюю. Средних классов было два: “пиитика” и “риторика”. Курс обоих классов проходился в течение одного года. Из класса риторики ученики переходили в высшее отделение Академии, состоявшее из двух классов — философии и богословия. Курс философии изучался два года, курс богословия четыре года. До перехода в философию учащиеся назывались учениками, по переходе в философию — получали названии студентов. Во главе Академии стоял ректор (он же и настоятель братского Богоявленского монастыря). Ректор преподавал “богословию”. --">

Книги схожие с «Правда христианства» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Владимир Николаевич Топоров - Святость и святые в русской духовной культуре. Том II. Три века христианства на Руси (XII–XIV вв.) Жанр: Религия Год издания: 1994 |

|

| протоиерей Сергий Четвериков - Преподобный Амвросий Жанр: Религия Год издания: 2016 |

Другие книги автора «протоиерей Сергий Четвериков»:

|

| протоиерей Сергий Четвериков - Молдавский старец Паисий Величковский. Его жизнь, учение и влияние на православное монашество Жанр: Религия Серия: Из истории православного монашества |

|

| протоиерей Сергий Четвериков - Молдавский старец Паисий Величковский, его жизнь, учение и влияние на православное монашество Жанр: Религия Год издания: 1988 |

|

| протоиерей Сергий Четвериков - Правда христианства Жанр: Религия Год издания: 1998 |

|

| протоиерей Сергий Четвериков - Преподобный Амвросий Жанр: Религия Год издания: 2016 |