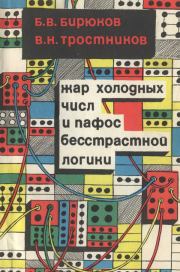

Борис Владимирович Бирюков , Виктор Николаевич Тростников - Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики

| Название: | Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики |

Автор: | Борис Владимирович Бирюков , Виктор Николаевич Тростников | |

Жанр: | Математика | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | Знание | |

Год издания: | 1977 | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики"

Цель книги доктора философских наук Б. В. Бирюкова и кандидата философских наук В. Н. Тростникова - создать общую картину подготовки и развития логико-математических аспектов кибернетики. Авторы рассказывают о длительном развитии науки логики, возникшей еще в Древней Греции, прослеживают непрерывающуюся нить преемственности, тянущуюся от Аристотеля к "чуду XX века" - быстродействующим кибернетическим устройствам.

Читаем онлайн "Жар холодных числ и пафос бесстрастной логики". [Страница - 5]

Но можем ли мы сказать, что как только была замечена определенная самостоятельность хода рассуждения, тут же и возникла логика? Ни в коем случае. Многие тысячи лет, вероятно, об этой самостоятельности знали, но трактовали ее как явление, целиком относящееся к содержанию речи. И только в тот момент, когда в рассуждении был замечен и выделен элемент, связанный исключительно с его формой, родилась логика. А это случилось сравнительно поздно, хотя наверняка раньше, чем были написаны «Диалоги», то есть до Платона и Аристотеля.

У Платона формальные законы построения рассуждений используются во многих диалогах весьма широко и вполне сознательно. Вообще труды этого мыслителя создают впечатляющую картину постепенного извлечения из разговорного языка логических структур и последующего использования этих структур для целей весьма далеких от обыденной жизни — для построения абстрактных научных теорий.

Возьмем увлекательнейший по своей фабуле диалог «Протагор». Рано утром к Сократу приходит возбужденный Гиппократ[3], принося свежую новость: в Афины приехал знаменитый софист Протагор. Гиппократ много слышал об ораторском искусстве Протагора и, раз уж представился такой случай, не пожалел бы никаких денег, чтобы поучиться у него красноречию. Он просит Сократа пойти с ним к Протагору и походатайствовать, чтобы тот не отказался дать несколько уроков. Сократ, в душе считая Протагора лжемудрецом, намерен отговорить Гиппократа от его затеи. Но сделать это нужно осторожно. И Сократ добивается своей цели в два приема. Сначала, прогуливаясь с Гиппократом еще до визита к Протагору, он затевает такого рода беседу, что Гиппократ, понуждаемый к этому формальными законами рассуждения против своего желания, делает некоторые утверждения, несовместимые с его намерением учиться у Протагора. Как это происходит, мы сейчас увидим из приводимого ниже отрывка[4].

«

— Скажи мне, Гиппократ, вот ты теперь собираешься идти к Протагору, внести ему деньги в уплату за себя, а, собственно говоря, для чего он тебе нужен, кем ты хочешь стать? Скажем, задумал бы ты идти к своему тезке, Гиппократу Косскому, одному из Асклепиадов, чтобы внести ему деньги в уплату за себя, и кто-нибудь тебя спросил бы: «Скажи мне, Гиппократ, ты вот хочешь заплатить тому Гиппократу, но кто он, по-твоему, такой?» — что бы ты отвечал?

— Сказал бы, что он врач.

— А кем ты хочешь сделаться?

— Врачом.

—А если бы ты собирался отправиться к Поликлету аргосцу или Фидию афинянину, чтобы внести им за себя плату, а кто-нибудь тебя спросил, кем ты считаешь Поликлета или Фидия, раз ты решил заплатить им столько денег, что бы ты отвечал?

— Сказал бы, что считаю их ваятелями.

— Значит, сам ты хочешь стать кем?

— Ясно, что ваятелем.

— Допустим... А вот теперь мы с тобой отправляемся к Протагору и готовы отсчитать ему деньги в уплату за тебя, если достанет нашего имущества на то, чтобы уговорить его, а нет, то займем еще и у друзей. Так вот, если бы, видя такую нашу настойчивость, кто-нибудь спросил нас: «Скажите мне, Сократ и Гиппократ, кем считаете вы Протагора и за что хотите платить ему деньги?» — что бы мы ему отвечали? Как называют Протагора, когда говорят о нем, подобно тому как Фидия называют ваятелем, а Гомера — поэтом? Что в этом роде слышим мы относительно Протагора?

— Софистом называют этого человека, Сократ.

— Так мы идем платить ему деньги, потому что он софист?

— Конечно.

— А если бы спросили тебя еще и вот о чем: «Сам-то ты кем намерен стать, раз идешь к Протагору?»

Гиппократ покраснел, уже немного рассвело, так что это можно было разглядеть.

— Если сообразоваться с прежде сказанным, отвечал он, — то ясно, что я собираюсь стать софистом.

— А тебе... не стыдно было бы, клянусь богами, появиться среди эллинов в виде софиста?

— Клянусь Зевсом, стыдно, Сократ, если говорить то, что я думаю.

»

Обратим внимание на то, что Сократ расставляет Гиппократу именно формальные ловушки. Сначала он задает такие вопросы, ответ на которые очевидно однозначен (по смыслу). После серии таких подготовительных вопросов — ответов идет --">Другие книги автора «Борис Бирюков»:

|

| Борис Владимирович Бирюков - Репрессированная книга: истоки явления Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2000 |