Галина Андреевна Белая - Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей

| Название: | Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей |

Автор: | Галина Андреевна Белая | |

Жанр: | Искусство и Дизайн | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | - | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей"

Аннотация к этой книге отсутствует.

Читаем онлайн "Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей". [Страница - 2]

- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (182) »

Среди группировок и течений, которыми изобилова[5]ла литературная жизнь 20-х годов, голос "Перевала" поначалу был едва слышен. В кратком предисловии, предпосланном первому номеру сборника "Перевал" (1924), читатель только информировался о том, что "при редакции журнала "Красная новь" организовалась группа молодых прозаиков, писателей и поэтов"2. Ни драматические обстоятельства, предшествовавшие этому событию (откол от группы "Октябрь" части молодых писателей, сочувствовавших А. Воронскому и линии журнала "Красная новь"), ни принципиальные несогласия, которые приняли уже к тому времени форму резкого спора между А. Воронским и критиками журналов "На посту", "Леф", не были вынесены на суд читателя. Казалось, что новая группа не намерена придавать возникшим разногласиям публичный характер. Так вначале и было. Но появление в 1926 году четвертого сборника "Перевал", резко противопоставившего писателей-перевальцев - "тенденциозной нуди в прозе и поверхностному виршеплетству" мапповцев в поэзии, означало, что фаза скрытой полемики миновала. Изменения совпали с приходом в "Перевал" (1926) новой группы литераторов-критиков: А. Лежнева, Д. Горбова, Н. Замошкина, С. Пакентрейгера. Если год назад в статье о двухлетии "Перевала" В. Наседкин писал, что "критиков перевальцев нет - еще не выросли3 и перевальцы в подкрепление к выступлению Воронского выдвигали критические заметки своих товарищей, прозаиков и поэтов4, то с приходом профессиональных критиков положение резко изменилось.

Организованный вначале как группа революционной молодежи, для которой главной была "установка скорее на массовость, чем на писательскую квалификацию"5, "Перевал" с приходом критиков все более стал осознавать себя как школа-направление, объединенная общей философией искусства6: одинаковым взглядом на цели, [6] место, характер искусства, одинаковым чувствованием его пафоса. Критика стала выражением самосознания группы. Критики стали ее совестью. Они-то и являются главными персонажами нашей книги.

Наиболее полным состав "Перевала" был в 1926 году, когда кроме названных критиков в него входили и писатели: И. Катаев, Н. Зарудин, Б. Губер, М. Пришвин. С. Малашкин, Э. Багрицкий, Н. Огнев, М. Голодный, И. Касаткин, Д. Алтаузен, В. Ветров, Д. Кедрин, А. Караваева, А. Пришелец и др. Потом были люди, которые оставили "Перевал", не выдержав гонений. Но многие - И. Катаев, Н. Зарудин, Д. Горбов, А. Лежнев и др. - остались верными ему до конца, а конец был в трагическом, опасном 1936 году.

Перевальцы воспринимали революцию как новый Ренессанс. В их глазах революция должна была стать интенсивным духовным движением, охватывающим "всю общественность и весь внутренний мир человека"7. Ставя вопрос о глубоком проникновении революции в "поры" человека, они хотели решить вопрос о сущности и судьбах революции, полагая, что те, кто рассматривают революцию только как "переворот политический и экономический", познают ее видимость, а не сущность, "ибо политическая сторона революции, оторванная от ее культурного содержания, не подкрепленная им, есть видимость революции, не больше"8.

В основном молодые перевальские писатели представляли собою поколение, которое, как писал А. Лежнев в 1925 году9, было выдвинуто вторым периодом революции, то есть тем временем, когда гражданская война оставалась позади и наступал новый период - период становления революционного государства. Рожденный революцией строй вступил в полосу своего самоопределения. И перевальцы в своем мироощущении несли это [7] чувство переходности своего времени как его отличительную мету.

Оглядываясь назад, возвращаясь к истокам возникновения группы, перевальцы говорили, что они "назвались "Перевалом" потому, что знали, как труден путь, уготованный веком искусству, рожденному под гром пушек..."10. Не претендуя на абсолютное выражение своего времени, перевальцы ощущали себя "только застрельщиками, пионерами новой эпохи"11. И действительно, "Перевал" возник в то время, когда наступил период самосознания нового общества, когда сталкивались различные эстетические системы и когда еще не был совершен выбор времени в пользу одной из них.

Формировались не только бытие нового общества, но и его духовные институты. Подвижностью, незавершенностью, пафосом созидания была отмечена и философия искусства. "Наше время, - писал Н. Зарудин, - быть может, время ученичества нового --">- 1

- 2

- 3

- 4

- . . .

- последняя (182) »

Книги схожие с «Дон Кихоты 20-х годов - 'Перевал' и судьба его идей» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Михаил Бирюков - Мстёрский ковчег. Из истории художественной жизни 1920-х годов Жанр: Искусство и Дизайн Год издания: 2023 Серия: ГАРАЖ.txt |

|

| Вирджиния Вулф - «Джейн Эйр» и «Грозовой перевал» Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 1989 |

|

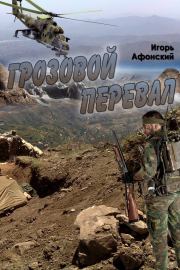

| Игорь Афонский - Грозовой перевал Жанр: Боевик Год издания: 2014 |