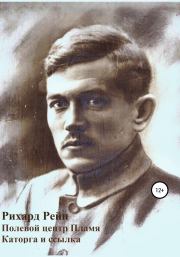

Рихард Петрович Рейн , Алексеев Олег Иванович - Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка

| Название: | Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка |

Автор: | Рихард Петрович Рейн , Алексеев Олег Иванович | |

Жанр: | Историческая проза | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | SelfPub | |

Год издания: | 2020 | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка"

Книга написана активным участником Первой русской революции – революции 1905 года в России. События первой части, касаются именно революционных событий, то есть попытки свержения существующей власти на задворках Великой российской империи – в Латвии. Небольшая группа революционеров, захватывает на непродолжительное время власть в небольшом городке Руен и его окрестностях. Во второй части, после подавления мятежа, герой повествования попадает на каторгу, а отбыв там половину своего срока, в ссылку, в далёкую сибирскую деревню. Книга эта, возможно, будет интересна тем, кто увлекается историей России, интересна тем, что автор точно не приукрашивая и не принижая описывает события и быт вековой давности, условия содержания на царской каторги и в ссылке.

К этой книге применимы такие ключевые слова (теги) как: Самиздат,тюрьма,революция в России,регионы России

Читаем онлайн "Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка". Главная страница.

- 1

- 2

- 3

- . . .

- последняя (99) »

Предисловие

Писать воспоминания о восстании 1905 года и последующих реакционных годах или хотя бы об отдельных моментах этого движения, не имея под рукой соответствующих необходимых справок, писать спустя двадцать лет, является делом чрезмерно тяжелым; тем не менее я решил, насколько позволяет память, об этом написать.

Поступить так побудило меня то обстоятельство, что, разыскивая в продолжение более двух лет по всем архивам дело свое и моих сопроцессников, я убедился, что это чрезвычайно трудно, ибо оказывается, что дела бывшей Шлиссельбургской каторги, Бутырок и бывшего тюремного управления сожжены, и если что-либо где и имеется, то никакими усилиями ничего не найдешь.

В результате всех поисков и переписки мне посчастливилось недавно через Латсекцию Коминтерна раздобыть копию заключения бывшего военно-прокурорского надзора петербургского военно-окружного суда по делу о вооруженном восстании в посаде Руен и его окрестностях в 1905 году и, кроме того, из Латвии—фотографический снимок одного из моментов этого восстания. Имея эту копию в качестве материала для частичного хотя бы описания восстания 1905 г., я думаю, что мои беглые воспоминания об этом восстании окажутся не бесполезными для молодого поколения, а, может-быть, даже и для историка, и поэтому, я надеюсь, что читатель мне простит возможные и невольно допущенные в этих воспоминаниях погрешности.

Полевой центр пламя

Посвящается смене—комсомольцам и пионерам.

Это случилось тогда, когда, по статистическим сведениям, Лифляндской и Курляндской промышленных инспекций, в Лифляндии промышленных предприятий насчитывалось 372, где было занято 60.507 рабочих, а в Курляндии 159 промышленных предприятий с 14.095 рабочими, не считая предприятий и рабочих, находившихся вне ведения фабричных инспекций.

Это случилось тогда, когда помещичье – баронской земли по одной Лифляндской губернии числилось около 1.800.000 десятин, а крестьянской – лишь 1.121.269 десятин, к этому нужно еще прибавить и церковные (пасторские) земли, которые занимали немалое место в общем земельном фонде, вследствие чего оказалось, что в пользовании прибалтийского крестьянина находилось всего 39% всего земельного фонда Лифляндии. Такая же картина наблюдалась и в Курляндии и Эстляндии.

Кроме того, почти все леса находились во владении помещиков, за исключением небольших лесных площадей, находившихся в ведении государства.

Помещикам принадлежало право открывать корчмы (пивные), пивоваренные и винокуренные заводы, а также право на охоту и рыбную ловлю, тогда как все повинности были возложены на крестьян; в частности, дорожные повинности, по «скромным» подсчетам бывшего Лифляндского губернатора Зиновьева, исчислялись по одной только Лифляндской губернии в 400.000 рубля в год, а Земцев, основываясь на данных сенатора Манасеина, определил эту сумму в 1.106.393 рублей. Правда, «милостивые» бароны-помещики отпускали для нужд дорог материалы, но они, по показаниям того же «милостивого» губернатора Земцева, определялись в денежном исчислении в 15.192 рублей в год.

Помимо этого, средний волостной бюджет по Лифляндии равнялся около 1500000 рублей в год, каковая сумма покрывалась, главным образом, за счет так-называемого «головного» налога, собираемого с каждого мужчины, достигшего 16-летнего возраста, причём, в большем размере с батраков и рабочих, не считаясь ни с их заработком, ни с материальным положением их семей.

Пишущий эти строки, состоя учеником типографии и получая лишь 10 рублей в год на хозяйских харчах, уже на шестнадцатом году от роду платил 4 рубля 80 копеек этого налога в год, а на семнадцатом году, получая те же 10 руб. в год, платил 7 рублей 20 копеек.

Нужно заметить, что отсрочек платежа бедняку не допускалось, и на его заработок накладывался арест, тогда как крупные хуторяне, имея от 40 до 50 и больше десятин земли, подчас не платили этого налога по 2-5 и даже больше лет, после чего «каким-то способом» с них списывали уплату этого налога «по несостоятельности» и прочее.

Если ко всему сказанному еще прибавить, что, помимо всяких «законных» и «незаконных» налогов, сборов и повинностей со стороны царского правительства и его агентов баронов- помещиков, еще немало повинностей и сборов прибалтийский батрак и рабочий, а также и крестьянин (серый барон) несли по

--">- 1

- 2

- 3

- . . .

- последняя (99) »

Книги схожие с «Полевой центр Пламя. Каторга и ссылка» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Борис Евгеньевич Тумасов - Русь залесская Жанр: Историческая проза Год издания: 2012 |

|

| Иоаким Вячеславович Кузнецов - На холмах горячих Жанр: Историческая проза Год издания: 1980 |