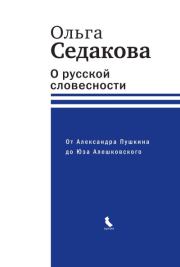

Ольга Александровна Седакова - О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского

| Название: | О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского |

Автор: | Ольга Александровна Седакова | |

Жанр: | Литературоведение (Филология) | |

Изадано в серии: | неизвестно | |

Издательство: | неизвестно | |

Год издания: | - | |

ISBN: | неизвестно | |

Отзывы: | Комментировать | |

Рейтинг: | ||

Поделись книгой с друзьями! Помощь сайту: донат на оплату сервера | ||

Краткое содержание книги "О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского"

Книга Ольги Седаковой «О русской словесности» впервые собирает вместе ее работы, посвященные русской литературе XIX—XX веков, написанные в разных жанрах в разные годы. Эта сторона творчества Ольги Седаковой, поэта, переводчика, филолога, исследователя культуры, меньше других известна читателю. Авторы, о которых идет речь, увидены и прочитаны в неожиданном повороте.

Книга открывается пушкинским разделом: Пушкин (поэт, прозаик, драматург, критик) – постоянный и центральный предмет исследовательских и творческих размышлений Ольги Седаковой. Во втором разделе собраны статьи о прозе, от Толстого и Достоевского до Венедикта Ерофеева и Юза Алешковского. Третий раздел составляют опыты о русской поэзии от Некрасова до Арсения Тарковского. Завершающий четвертый раздел посвящен поэтам-современникам, от Иосифа Бродского до Елены Шварц.

В целом этот большой том – свыше пятидесяти статей, лекций и эссе – дает читателю уникальную возможность по-новому увидеть русскую словесность двух столетий – и задать ей свои вопросы. Для Ольги Седаковой это прежде всего вопрос о «поэтическом» в широком смысле слова.

Читаем онлайн "О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского" (ознакомительный отрывок). [Страница - 6]

Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья —

ускоряя тем движение к желаемой развязке, к «оживлению». Знаменательное переосмысление молитвы, по признанию поэта, самой любимой и самой действенной для него («Всех чаще мне она приходит на уста и падшего живит»).

58. Исключение — «Домик в Коломне», где столь же острое столкновение «поэзии» и «прозы» решено иначе. Величественное рассуждение-вступление (но пародированно «ни о чем») и повествование, пародирующее и сюжеты определенного рода, и саму ценность событийности, связаны между собой отрицательным присутствием лиричности. Лирическое скорбное молчание — basso ostinato под двумя разными попытками насмешливой, трезво прозаической болтовни. Внутрь рассуждения, внутрь рассказа, внутрь слова это лирическое молчание не вмешивается, и только вдруг звучит в своей чистоте (воспоминание о «гордой даме»), ни с чем в поэме не перекликаясь — и снова уходит в глубину. Такое построение счастливее, чем попытка метизации поэзии и прозы в МВ.

59. Из-за тесноты словесных связей в МВ в густой сетке их отношений образ «острова» кажется неслучайным (ср. «остров» финала). См. сцену «царь на балконе»: «дворец Казался островом печальным». К этому острову можно добавить «светлые глаза» царя и заметное выделение события его смерти («Покойный царь еще Россией…»).

60. Анна Ахматова. О Пушкине. Л., 1977. С. 190. Впрочем, такой «правоты жертвы» Пушкин лишает Кавказ, Польшу, «неразумных хазар»... — как искренний, увы, певец российского империализма.

61. Так что фантазия Подростка Достоевского, подхваченная символистами, только обостряет уже намеченную в МВ развязку.

62. ПСС, III, 344. Образ острова в этом стихотворении в связи с декабристской темой у Пушкина трактует Ахматова: Пушкин и Невское взморье. — Анна Ахматова. Указ. соч. С. 148—161. ПСС, III, 344.

63. Вступительное слово на Международном оперном фестивале «Bregenzer Festspiele». Брегенц (Австрия), 20 июля 2000 года.

64. Это единственная сказка Пушкина, сюжет которой не фольклорен, а литературен: он взят из «Сказок Альгамбры» Вашингтона Ирвинга, и его экзотичность бросается в глаза. Я имею в виду не столько внешний восточный колорит, но прежде всего — центральное место, которое принадлежит в сюжете магии, что в целом чуждо пушкинскому миру.

65. Так, например, неожиданно сатирически звучат у Корсакова характерно русские мотивы. Но политическая мотивация такого обращения с фольклором достаточно прозрачна: имеется в виду псевдофольклорная стилизация императорского двора и вообще официоза предвоенных лет, казенный à la Russe.

66. И, среди других своих сказок, уже написав оперу на пушкинскую «Сказку о царе Салтане».

67. Персонаж в опере Римского-Корсакова — царь Додон. У Пушкина он — царь Дадон.

68. Письмо П. В. Нащокину. Сер.

--">Книги схожие с «О русской словесности. От Александра Пушкина до Юза Алешковского» по жанру, серии, автору или названию:

|

| Ян Эмильевич Пробштейн - Одухотворенная земля. Книга о русской поэзии Жанр: Критика Год издания: 2014 Серия: Символы времени |

|

| Елена Николаевна Скорикова - Космические сказки Пушкина Жанр: Литературоведение (Филология) Год издания: 2020 |

Другие книги автора «Ольга Седакова»:

|

| Ольга Александровна Седакова - Три путешествия Жанр: Современная проза Год издания: 2013 Серия: Письма русского путешественника |

|

| Ольга Александровна Седакова - И жизни новизна. Об искусстве, вере и обществе Жанр: Культурология и этнография Год издания: 2022 Серия: Богословие культуры |